Des modèles étonnants et les premières observations

scientifiques

Les premiers modèles

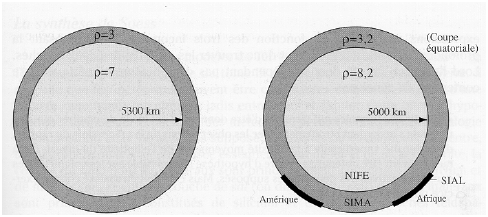

D'autres modèles, qui peuvent paraître plus extravagants,

sont proposés. En 1693, Halley (1656-1743), astronome contemporain de

Newton, est intrigué par la variation temporelle du champ magnétique de la

Terre observée au cours du siècle. Pour l'expliquer, il suppose que la Terre

soit creuse et qu'elle contient un noyau aimanté en rotation libre.

Plus tard, il émet des

propos plus audacieux : la Terre serait formée de trois arches (ou coquilles)

et d'un noyau aimantés tournant avec des vitesses différentielles. Les

dimensions des sphères internes correspondent aux rayons de Mercure, Mars et

Vénus ! Les arches se tiennent en équilibre grâce à la force magnétique

qu'elles génèrent et qui s'oppose à la gravitation. Elles sont supposées

habitées et séparées les unes des autres par des milieux raréfiés.

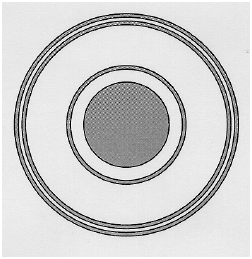

Les trois arches et le noyau du modèle de Halley. @Planète

Terre-ENS DE LYON.

En 1740, Moro (1667-1740), abbé à Venise, affirme

que tous les reliefs ont une origine volcanique. Il a été impressionné par la

surrection d'une île nouvelle dans l'archipel grec, près de Santorin et pense

que les soulèvements de la croûte forment des cavités internes, soit remplies

de substances ignées enflammées, soit moulées par un noyau igné déformable.

Les cavités enflammées ou le noyau igné selon Moro. @ Planète

Terre-ENS DE LYON.

Les premières

observations scientifiques

La panoplie des représentations du monde souterrain est

impressionnante au milieu du XVIIIe siècle. Toutes sont judicieuses mais

laquelle est juste ?

En 1749 puis en 1778, Buffon (1707-1787),

intendant au Jardin du Roi, se propose de développer une théorie de la Terre

qui repose sur des arguments solides, durement éprouvés, acceptables pour tous.

Il affirme que la Terre est pleine, en s'appuyant sur la direction que prend un

fil à plomb dans le voisinage d'une montagne.

Aux stations A et B, les verticales (direction du fil à plomb)

sont données par les lignes pleines alors qu'en l'absence de la montagne (qui

possède une capacité d'attraction), elles seraient données par les lignes

pointillées. Si la Terre est creuse, la montagne représente une masse

importante par rapport à la masse totale de la Terre et la déviation doit être

grande. Si au contraire la Terre est pleine, la montagne ne représente plus

qu'une masse insignifiante et la déviation engendrée est très faible. C'est ce

qui est observé. @ Planète Terre-ENS DE LYON.

Il avance également, en donnant trois arguments, que le

globe a été entièrement fondu au début de son histoire :

- Le premier est la forme aplatie de la Terre qui n'a pu

être acquise que si le globe a été à un moment de son histoire malléable, donc

en fusion.

- Le deuxième est les mesures de température dans les mines

qui montrent que la Terre possède une chaleur propre.

- Le troisième est la nature des roches des régions montagneuses

qui sont le résultat d'une fusion.